Il disagio giovanile

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Il disagio giovanile è considerato una delle più gravi conseguenze della epidemia da Covid-19.

Le modalità di trasmissione del virus hanno imposto l’adozione di stringenti e prolungate misure di contenimento, con conseguente drastica riduzione dei momenti di condivisione e incontro, degli spazi di partecipazione, di lavoro e di socialità. Il tutto fortemente favorito da un un uso diffuso e pervasive delle tecnologie.

In questo inedito scenario emergenziale, i giovani sono stati tra i soggetti più penalizzati; si sono determinate gravi conseguenze sul loro benessere psico-fisico; acuiti disturbi e dipendenze; sono aumentate disuguaglianze e difficoltà nell’accesso ai diritti costituzionalmente garantiti, quali istruzione e assistenza sanitaria. Disturbi del sonno, attacchi d’ansia, aumento dell’irritabilità sono stati i sintomi più frequenti di cui hanno sofferto le persone di minore età; sono aumentati gli accessi al Pronto Soccorso per disturbi psichiatrici, i tentativi di suicidio e autolesionismo.

L’impatto negativo della pandemia è confermato dal recente report pubblicato dall’UNICEF che rileva che più di 11 milioni di bambini e giovani nell’UE soffrono di problematiche legate alla salute mentale. Gli adolescenti hanno maggiori probabilità di essere esposti a problematiche legate alla salute mentale. Più di un adolescente su 7, tra i 10 e i 19 anni, convive con un disagio mentale diagnosticato che, nel 40% dei casi corrisponde ad ansia e depressione, stress, incertezza e solitudine; ogni anno, nel nostro pianeta si suicidano circa 46 mila adolescenti, più di uno ogni 11 minuti.

Il rapporto dell’Istat conferma le difficoltà psicologiche affrontate dai più giovani nell’attuale periodo storico. Secondo quanto riportato nel report “Benessere equo e sostenibile”, negli ultimi due anni la percentuale di adolescenti insoddisfatti e con un basso punteggio di salute mentale è raddoppiata. Nel 2019 erano il 3,2% del totale, mentre nel 2021 risultano essere il 6,2%. Circa 220 mila ragazzi tra i 14 e i 19 anni si dichiarano insoddisfatti della propria vita e si trovano, allo stesso tempo, in una condizione di scarso benessere psicologico.

Secondo l’Istat, è diminuita in modo tangibile anche la soddisfazione per le relazioni con gli amici, mentre è aumentato tra i ragazzi tra i 14-17 anni il consumo di alcol (sono il 23,6%).

Sempre secondo l’ISTAT, il disagio giovanile in Italia si manifesta con un peggioramento del benessere psicologico, un calo della soddisfazione per la vita e le relazioni, e un aumento dei segnali di malessere, soprattutto tra le ragazze. I giovani che affrontano questo disagio spesso mostrano anche vulnerabilità socio-economiche, come la deprivazione multipla, che limita le loro possibilità di realizzazione. Un punto di forte preoccupazione è l’ambito del benessere sociale e della partecipazione, che è quello dove il disagio è più intenso e peggiorato nell’ultimo quinquennio.

Oggi, il disagio giovanile in Italia, in crescita dopo la pandemia, colpisce oltre 2,7 milioni di ragazzi tra i 10 e i 20 anni e si manifesta con ansia, depressione, disturbi alimentari, bullismo e calo delle competenze scolastiche, legati anche a iperconnessione e povertà. Il quadro poco esaltante parla di giovani che fanno uso di droghe; sopprimono ansia ed angoscia facendosi del male; disturbi alimentari come anoressia, bulimia e drunkoressia; smettono di mangiare o, a posteriori, cercano di eliminare attraverso il vomito ogni traccia di voracità incontrollate; sono sempre più isolati, a volte violenti; calo del rendimento scolastico, assenteismo, dispersione implicita (studenti che finiscono la scuola senza competenze adeguate), bullismo e cyberbullismo; vivono l’estenuante fatica di crescere dentro famiglie spesso incapaci di dare un nome al loro tormento… fino a compiere, talvolta, un gesto estremo. L’iperconnessione e l’uso intensivo dei social media influenzano negativamente la percezione di sé, le relazioni e contribuiscono a sentimenti di isolamento e solitudine. La crescita della povertà minorile, il calo delle competenze e la disoccupazione giovanile contribuiscono a creare un futuro incerto e minano il benessere psicologico.

Bisogna allora imparare a

- riconoscere i segnali:I genitori e gli educatori devono imparare a cogliere i segnali di malessere, che spesso vengono ignorati o non riconosciuti.

- offrire supporto psicologico: È fondamentale offrire un supporto psicologico ai giovani, creando un ambiente in cui possano esprimere le proprie difficoltà e ricevere aiuto.

- investire nell’educazione: È necessario promuovere l’acquisizione di competenze solide e contrastare la dispersione scolastica, soprattutto tra gli studenti svantaggiati.

Tra i disturbi più frequenti legati al disagio giovanile si segnalano:

- Ansia e depressione: Di ansia e depressione si ammalano sempre più giovani e sempre prima. Secondo gli ultimi dati diramati dalla Società Italiana di Pediatria, un giovane su quattro nel nostro paese soffre di depressione mentre uno su cinque manifesta disturbi d’ansia. Fondamentale è riconoscere per tempo i sintomi di questi disturbi. In particolare, quelli della depressione sono spesso diversi negli adolescenti rispetto ai soggetti adulti: includono non solo tristezza e isolamento, ma anche irritabilità, rabbia e comportamenti autolesionisti.

- Isolamento sociale: Aumenta inoltre il numero degli adolescenti che si sottrae alla vita sociale isolandosi da un mondo percepito come fonte minacciosa di stimoli, perturbazioni angoscianti da cui sentono di doversi proteggere. Secondo una recente indagine condotta dall’Associazione Nazionale DiTe (Dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo) in collaborazione con il portale studentesco Skuola.net “la ridotta capacità di relazionarsi ‘vis a vis’ si riflette in una crescente assenza di amici in carne ed ossa: il 26,8% non ha legami significativi coltivati regolarmente con incontri al di fuori delle piattaforme digitali. E nella riduzione della capacità di uscire di casa: il 14,4% spesso se non sempre fa fatica a incontrare i propri amici dal vivo”. Una delle manifestazioni estreme dell’isolamento giovanile è il fenomeno degli hikikomori, termine giapponese che significa “isolarsi”, “stare in disparte”: gli Hikikomori possono decidere di non uscire di casa per mesi o addirittura per anni. Episodi di isolamento volontario riguardano oltre 60.000 adolescenti italiani.

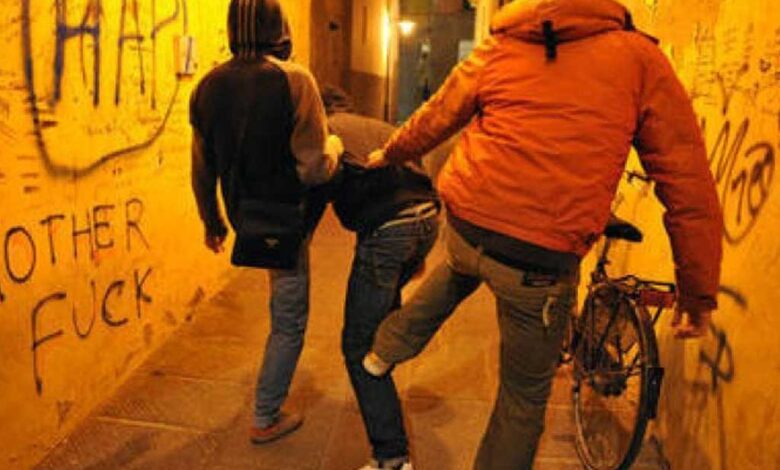

- Aggressività: Negli ultimi anni, in Italia, si è osservato un preoccupante aumento dell’aggressività tra gli adolescenti. Gli episodi di violenza tra giovani sono diventati più frequenti e diffusi, richiedendo un’attenzione urgente da parte delle istituzioni e della società.

- Disturbi alimentari: Diete estreme o disordini alimentari che riflettono conflitti emotivi, insoddisfazione corporea o pressioni sociali possono sfociare in disturbi alimentari seri come anoressia, bulimia o binge-eating disorder, che stanno colpendo sempre più adolescenti di entrambi i sessi. Nell’ultimo triennio secondo i dati dell’Iss si è registrato un aumento del 30% dei casi di anoressia e bulimia tra i giovanissimi sul territorio nazionale. 300mila invece i giovani (soprattutto ragazze) affetti da drunkoressia: bevono per dimagrire e allo stesso tempo non mangiano per poter bere.

- Dipendenza da droghe: L’ultima Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia ha rilevato che quasi 960mila giovani tra i 15 e i 19 anni riferiscono di aver consumato almeno una volta nel corso dell’anno sostanze illegali come: cannabis (al primo posto) cocaina, stimolanti, allucinogeni e nuove sostanze psicoattive. È noto che l’abuso di sostanze può avere effetti molto negativi su un cervello in crescita come quello degli adolescenti: può influenzare ad esempio memoria, apprendimento, autocontrollo e aumentare il rischio di sviluppare dipendenze in età adulta.

- Dipendenza da alcol: Il binge drinking, letteralmente “abbuffata di alcolici”, è uno dei fenomeni più diffusi tra i giovanissimi. I giovani non hanno la capacità di metabolizzare l’alcol allo stesso modo degli adulti: bastano 2-3 mesi di overdose di alcolici nei fine settimana per causare una riduzione del 10-20% della memoria e della capacità di orientamento.

- Dipendenza dai social e videogiochi: Strafatti, sì, ma di social o di videogame. Di dipendenza, infatti, possiamo parlare non solo in relazione alle droghe o all’alcol. In una società sempre più digitale e interconnessa si sviluppano nuove forme di addiction collegate all’ “abuso” di Intenet e social (TikTok, Instagram e OnlyFans sono quelli preferiti dalla generazione Z) o anche all’abuso di videogiochi. In quest’ultimo caso si può parlare di “Internet Gaming Disorder” che comprende la dipendenza da videogiochi sia online ed offline.

Capita che quando non possono connettersi ai social o quando sono costretti a interrompere la sessione di gioco i ragazzi manifestino proprio i sintomi tipici dell’astinenza: diventano nervosi e irritabili così come capiterebbe in caso di astinenza da sostanze d’abuso. Di internet gaming disorder soffrono in Italia 500mila adolescenti tra gli 11 e i 17 anni. Mentre quasi 100mila fanno un uso patologico dei social media.

- Autolesionismo: Gli adolescenti si tagliano e feriscono usando il loro corpo per esprimere il disagio di stare al mondo. A volte lo fanno per controllare e interrompere un dolore mentale troppo forte: preferiscono il dolore fisico a quello psicologico e fanno in modo che ne prenda il posto. Altre volte lo fanno “semplicemente” per sentirsi vivi: meglio un dolore fisico che non sentire niente. Secondo i dati diramati da SINPIA, Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza sono circa il 27% in più in Italia, rispetto al periodo pre Covid-19, i ragazzi e le ragazze che “si tagliano”, presentano pensieri inerenti il suicidio o mettono in atto tentativi di suicidio.

Cause del disagio giovanile

Certamente la pandemia da Covid-19 ha esacerbato una fenomenologia già in essere. Ma è importante superare una visione semplicistica basata su un rapporto lineare di causa-effetto. Il disagio giovanile deve essere compreso attraverso un modello di causalità più complesso, che tenga conto dell’interazione tra fattori di rischio e fattori di protezione. Questi fattori non agiscono isolatamente, ma si influenzano reciprocamente, creando circoli viziosi o virtuosi. Ad esempio, in presenza di fattori di rischio come isolamento sociale, pressione per la performance o accesso facilitato a sostanze, il disagio può amplificarsi. Al contrario, fattori di protezione come il supporto e la relazione familiare, una rete sociale positiva e attività educative, sportive e sociali coinvolgenti possono interrompere questi circoli viziosi, promuovendo un percorso di crescita più sano e più protetto. In questo senso, il corso che il disagio assume – verso una direzione virtuosa o viziosa – dipende dal delicato equilibrio tra questi fattori, che insieme definiscono un rapporto di causalità dinamico e multidimensionale. Comprendere questa complessità è essenziale per progettare interventi efficaci e mirati.

Oltre alla pandemia, è fondamentale considerare altri fattori caratteristici della società moderna che possono aver contribuito all’incremento del disagio giovanile:

- Individualismo: Viviamo in una società sempre più individualista, dove l’apparire domina sull’essere, influenzata dai social media e dagli influencer. La pressione per ottenere performance eccellenti e per assomigliare a modelli irraggiungibili alimenta ansia e competizione. I giovani più fragili, incapaci di reggere tali aspettative, spesso si sentono esclusi.

- Famiglia: Le famiglie, tradizionalmente pilastri nell’educazione affettiva, sono sempre più assenti, complici i ritmi lavorativi di entrambi i genitori ma anche altri cambiamenti dell’intera società. Questa mancanza di presenza può lasciare gli adolescenti senza un adeguato supporto emotivo. Inoltre, le aspettative elevate dei genitori, spesso allineate ai valori di una società che premia solo luci e vittorie, possono far emergere un senso di inadeguatezza nei figli.

- Accesso facilitato alle sostanze: L’accessibilità a droghe come cannabis, ecstasy, ketamina, cocaina e fentanyl è in costante aumento. Le maglie del controllo si allargano, rendendo più facile sperimentare sostanze pericolose con gravi conseguenze sul benessere psichico.

- Tecnologia: Gli adolescenti di oggi sono esposti a un’iperstimolazione digitale senza precedenti, che contribuisce all’isolamento sociale e all’insorgere di fenomeni come la dipendenza dai social network o l’Internet Gaming Disorder.

- Incertezza per il futuro: Fattori come la precarietà del mercato del lavoro e l’ecoansia legata al cambiamento climatico alimentano nei giovani un senso di vulnerabilità e insicurezza rispetto al domani.

La cura del disagio giovanile non può essere concepita se non in termini di prevenzione. Prevenzione, in questo senso, non significa semplicemente intervenire prima che il disagio si trasformi in patologia, ma adottare un approccio integrato e continuo che agisca su tutti i livelli del suo sviluppo e in tutte le fasce d’età di questa lunga fase di transizione all’età adulta. Questo approccio si basa sull’idea che prevenire non significhi solo impedire l’insorgenza del disagio, ma anche intervenire lungo tutto il suo decorso, affrontando i fattori di rischio e promuovendo fattori di protezione a qualsiasi livello di gravità. C’è quindi una componente preventiva in qualsiasi approccio di cura e si definisce per il suo rivolgersi a tali fattori piuttosto che ai sintomi.

Dall’educazione alimentare alla promozione dell’attività fisica, dalla cura del sonno all’educazione digitale, ogni aspetto della vita dei giovani può diventare una leva per costruire resilienza e benessere. Coinvolgere le famiglie e le comunità locali è cruciale per creare ambienti di supporto che favoriscano una crescita armoniosa e prevenire l’evoluzione del disagio in disturbi conclamati.